Impfungen sind eine Methode der Medizin, die dem Körper hilft, sich gegen bestimmte Krankheiten zu schützen noch bevor man sich überhaupt ansteckt. Hierbei wird das Abwehrsystem des Körpers (das Immunsystem) gezielt auf Infektionen mit bestimmten Krankheitserregern vorbereitet.

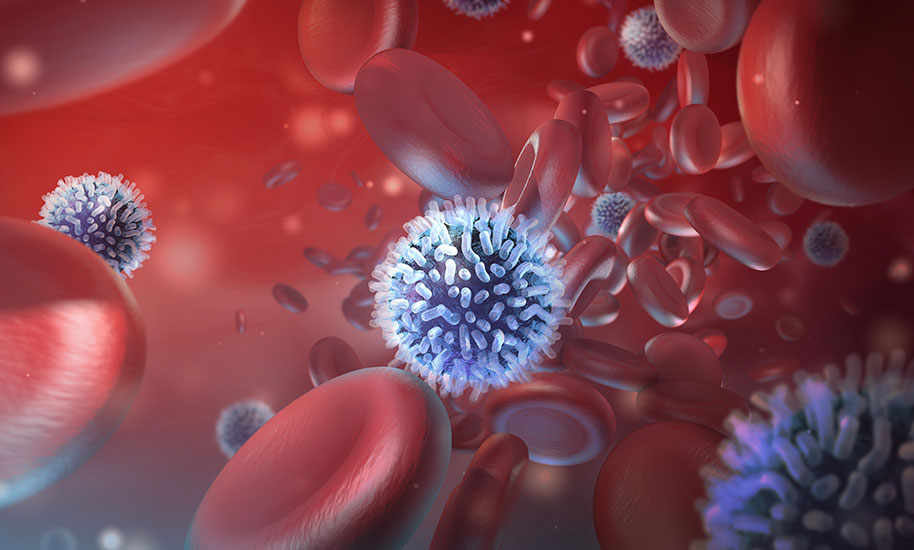

Dazu wird dem Körper ein ungefährlicher Teil eines Krankheitserregers (z.B. ein abgeschwächtes Virus oder ein abgetötetes Bakterium) verabreicht. Dieser wird als Impfstoff bezeichnet. Der Impfstoff führt nicht zur entsprechenden Erkrankung, aber das Immunsystem erkennt ihn als fremd und beginnt, Abwehrstoffe zu bilden.

Das Immunsystem hat ein langanhaltendes Gedächtnis und “merkt” sich diesen Erreger und wie man ihn bekämpft. Bei einem späteren Kontakt mit dem echten, gefährlichen Erreger kann das Immunsystem daher sehr schnell reagieren und ihn gezielt bekämpfen. So wird man entweder gar nicht oder nur leicht krank. Impfungen sind also eine Art Training für das Immunsystem und helfen, schwere Krankheiten zu verhindern.

Impfungen sind für die gesamte Gesellschaft wichtig. Sie schützen nicht nur die geimpfte Person selbst, sondern helfen auch, die Verbreitung von bestimmten Krankheiten einzudämmen. Das ist besonders wichtig für Menschen, die selbst nicht geimpft werden können, zum Beispiel weil sie an bestimmten Erkrankungen leiden oder ein sehr schwaches Immunsystem haben. Wenn ein Großteil der Menschen geimpft sind, schützt das auch diese Personen. Man spricht dann von Gemeinschaftsschutz oder Herdenimmunität. Durch Impfprogramme konnten viele gefährliche Krankheiten stark eingedämmt oder sogar weltweit ausgerottet werden, wie zum Beispiel Pocken.